Zum Einsatz mit der Fahrbar Leichten Funkstation 40 hatte Zellweger AG, Uster, einen Batterieröhren - Superhet konstruiert,

dieser “FL”Empfänger basierte ähnlich wie Autophon’s E39 auf dem PW-4 Drehkondensator von National.

Ähnlich wie der E39 und der Urahn, der Empfänger HRO der National Company Inc.,

verfügt das Gerät über Spuleneinschübe für die verschiedenen Frequenzbereiche, die Frequenzablesung

erfolgt auf einer auf dem Spulensatz vorhandenen Frequenzskala mit relativ groben Frequenzmarken.

Der E41 wurde in 138 Exemplaren als eigenständiger Empfänger beschafft, weitere 198 Empfänger

dienten als Stationsempfänger in der FL40 / TS40 (der “Fahrbar Leichten” oder “Tragbar Schweren Funkstation 40”),

in der KL43 und M44 (“Kurz Lang 43” und “Motorisierten Funkstation 44”) wurde der

E41 mit einer reduzierten Anzahl Spuleneinschüben verwendet und löste als Stationsempfänger

auch den Lorenz E509/I in der G1,5K, der “Grossen 1,5 kW Kurzwellenstation” ab.

Auch in den Grossfunkstationen G3L und der G1,2K (C-Station) der Fliegernachrichtentruppe

kam der Empfänger zum Einsatz.

Der E41 erntete bei den Bedienungsmannschaften teils Kritik, da zur Vereinfachung der

Bedienung Schaltstellungen und Funktionen gekoppelt worden waren, ein erfahrener

Funker konnte mit den zahlreichen Reglern beispielsweise eines E39 ein durch Störungen

beeinträchtigtes Signal besser aus dem Äther kitzeln.

Die gesamte Empfangsanlage besteht aus einer 41 x 22,5 x 35 cm grossen und 17 kg

schweren Empfängerkiste und einer gleich grossen Spulensatzkiste mit den 9 zusätzlichen Spuleneinschüben,

Kopfhörer und Antennenmaterial. Die Netzgerätekiste hat mit 42,5 x 47 x 26 cm die doppelte Höhe

und bringt 20 kg auf die Waage, zum Ganzen kommen noch zwei Eisen - Nickel - Akkumulatoren zu je 17,8 kg Gewicht.

Antennenmässig ist ein Betrieb mit einer 1,8 m langen Stabantenne, die sechs Elemente sind

in der Spulenkiste untergebracht oder einer Langdrahtantenne möglich, zum Peilempfang

in den Bereichen 100 - 1500 kHz kann auch die Rahmenantenne des E31 eingesetzt werden.

|

|

Der Empfänger kann von einem 6V Akkumulator oder vom Netz mittels Netzgerät / Wechselrichter

betrieben werden.

Die 6V- Gleichspannung wird direkt als Heizspannung genutzt, die Anodenspannung von 120V wird

von einem Zerhacker “Mallory Vibrator” erzeugt und nachher erneut gleichgerichtet.

Das Netzspeisegerät erlaubt den Betrieb den Empfängers an Wechselspannungen von 110 - 250V,

auch im Netzbetrieb wird zunächst auf 6V heruntertransformiert, gleichgerichtet und die

6V Gleichspannung zur Röhrenheizung und über den Wechselrichter zum Betrieb des Wechselrichters

zur Generierung der Anodenspannung genutzt, die Anodenspannung von 120V muss natürlich wieder

einen Gleichrichter durchlaufen.

Ein Notbetrieb, beispielsweise bei Versagen des Wechselrichters, ist auch mit dem Heizakku

und zwei 60 V Anodenbatterien möglich. Ebenfalls ist im Notfall ein Betrieb mittels Handgenerator der

P- oder K-Station möglich, dieser wird direkt am Speiseeingang des Empfängers angeschlossen.

Die Bedienung des E41 ist insofern unkompliziert, indem die Ingenieure von Zellweger

einige Funktionen gekoppelt haben um die Anzahl Bedienelemente und die Möglichkeiten der

Fehlbedienung möglichst gering zu halten. Die Stabantenne wird mit der oberen Antennenbuchse verbunden

und das Netzteil mit dem entsprechenden Kabel mit dem Empfänger verbunden. Nach Wählen der

korrekten Netzspannung am Netzgerät wird dieses eingeschaltet, mit einem Druck auf die Taste

“Voltmeter” kann auf das Anliegen der korrekten Heizspannung kontrolliert werden.

Zum Akku- oder auch Pufferbetrieb (Empfängerbetrieb vom Netz und gleichzeitig Ladung des 6V Akkus)

kann der Akku an eines Buchsenpaare, die intern untereinander verbunden sind, mit der

korrekten Polarität angeschlossen werden.

Je nach gewünschter Empfangsfrequenz wird der entsprechende Spulensatz eingeschoben.

Der Hauptschalter ist mit dem Lautstärkeregler kombiniert und muss zum normalen Telephonie (A3/A2) - Empfang

nach rechts und zum Telegraphieempfang (A1) nach links gedreht werden. Mit dem Abstimmknopf in

der Mitte der Frontplatte wird die gewünschte Frequenz aufgesucht, die Frequenzablesung

erfolgt auf einer auf dem Spulensatz vorhandenen Frequenzskala mit relativ groben Frequenzmarken.

Mit der “Feineinstellung” kann in einem 10 kHz-Bereich auf optimale

Verständlichkeit oder optimale Höhe des Mithörtons eingestellt werden. Der Drehschalter

”Aut. Lautstärkeregulierung” aktiviert die AGC, diese ist zum A3-Empfang automatisch

eingeschaltet, zum CW-Empfang kann die Lautstärkeregelung versuchsweise abgeschaltet werden.

Je nach Störsituation kann der dreistufige Bandbreitenschalter auf “breit” oder “mittel” stehen,

nur zum CW / A1 - Empfang ist die Stellung “schmal” einsetzbar, ein 900 Hz - Tonfilter ist

automatisch zugeschaltet. Das asymmetrisch auf das untere Seitenband (LSB) abgestimmte

Quarzfilter neigt bei höheren Signalpegeln zu “ringing”. Der E41 ist nur zum Kopfhörerbetrieb

vorgesehen, das Signal an den beiden linken Buchsenpaaren ist über antiparallel

geschaltete “Knalltöter”-Dioden geleitet, die damals übliche Art der Störbegrenzung.

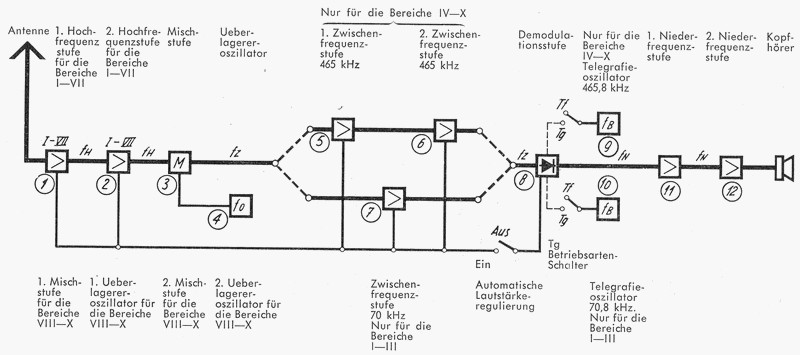

Technisch arbeitet der E41 in den Bereichen 1 - 3 als Einfachsuper mit einer

Zwischenfrequenz von 70 kHz: nach zwei HF-Verstärkerstufen wird das Antennensignal

auf die Zwischenfrequenz von 70 kHz umgesetzt, diese wird in einer nächsten Stufe

verstärkt und dem Demodulator zugeführt. Der BFO arbeitet in diesen Bereichen auf 70,8 kHz,

wodurch sich eine Telegraphietonhöhe von 800 Hz beim A1 - Empfang ergibt.

In den Bereichen 4 -7 arbeitet das Gerät ebenfalls als Einfachsuper,

allerdings wird nach den ersten zwei HF-Verstärkerstufen auf eine Zwischenfrequenz von

465 kHz umgesetzt. Nach zwei Zf-Verstärkerstufen gelangt das Signal auf den Demodulator,

der BFO schwingt in diesen Bereichen auf 465,8 kHz um ebenfalls einen Telegraphieton von

800 Hz beim CW-Empfang zu erzielen.

In den Bereichen 8 - 10 wird die ganze Schaltung verändert. Die erste HF-Stufe wird

als 1. Mischstufe genutzt, die zweite als erster Überlagerungsoszillator, wodurch sich

eine zwischen 3 - 6,35 variable erste Zwischenfrequenz ergibt. Dies Signal wird in der

nun zweiten Mischstufe auf 465 kHz umgesetzt, diese stellt nun die zweite ZF in einem

Doppelsuper - Empfängerkonzept dar. Nach den beiden ZF-Verstärkerstufen wird wie in den

Bereichen 4 - 7 demoduliert und zum Telegraphie - Empfang das BFO-Signal von 465,8 kHz zugemischt.

Die Niederfrequenzverarbeitung erfolgt mittels zwei NF- Verstärkerstufen. Die beiden linken

Buchsenpaare stellen einen Kopfhörerpegel von 1 mW zur Verfügung, das Signal hat zwei antiparallel

geschaltete Dioden als Störbegrenzer zu durchlaufen. Am rechten rot markierten Buchsenpaar

liegt ein höherer Pegel von 50 mW an, der auch begrenzten Lautsprecherempfang erlaubt.

In der Betriebsart Telephonie kann zwischen zwei Bandbreiten ausgewählt werden.

In der Stellung “Telegraphie” ist darüber hinaus noch eine dritte schmale Bandbreite verfügbar.

In den Bereichen 1 - 3 ist ein NF-Filter mit einer Mittefrequenz von 900 Hz geschaltet,

in den Bereichen 4 - 10 ein asymmetrisches Quarzfilter, welches in Zusammenhang mit dem

800 Hz höher als die ZF liegenden BFO A1-Empfang nur im unteren Seitenband mit einer

Tonhöhe von 800 Hz erlaubt. Der Empfänger arbeitet mit der nicht sehr häufig anzutreffenden

Batterieröhre KF3U, lediglich als 1. Resp. 2 Mischröhre und in der ersten NF-Stufe ist eine

KH1M und als NF-Endröhre die Doppeltriode CB220M eingesetzt.

Es existieren verschiedene Versionen des Empfängers:

| - beim eigenständigen Allwellenempfänger E41 finden sich rechts des Spuleneinschubs mit

der Frequenzskala vier Bohrungen zur Aufnahme der Stationsuhr, die auf einem

viereckigen Flansch montiert ist (der Erdanschluss ist darunter neben dem Gerätegriff lokalisiert) |

|

| - beim Stationsempfänger der FL 40 sitzt die Erdbuchse rechts neben dem Spuleneinschub und die

vier Bohrungen fehlen. Die Stationsuhr der FL40 findet sich am Sender, weshalb der Empfänger ohne Uhr

ausgeliefert wurde. |

|

| - in der Kurz - Lang - Station KL 43 kommt ebenfalls der Allwellenempfänger Uster zum Einsatz,

Als Hauptabstimmknopf kommt in der mir vorliegenden Version ein Knopf mit Feintrieb zum Einsatz. |

|

Ich habe lange die Revue - Stationsuhr mit viereckigem Befestigungsflansch gesucht, ganz

herzlichen Dank an Johannes Gutekunst für die Uhr mit "daranhängendem" Empfänger!

weitere Lektüre:

d: Regl. 58.113d: Die Funkstationen SE-215 und SE-300

d: Zellweger E41 im www.radiomuseum.org

© Martin Bösch 7.12.2012