Nach dem ersten Weltkrieg musste moderneres Material für die Funktelegraphie

beschafft werden, da die Funkerkompanien immer noch mit veralteten Löschfunkenstationen

aus den Vorkriegsjahren ausgerüstet waren.

Angesichts der sehr knappen finanziellen Verhältnisse wurden dank guter Beziehungen

zur deutschen Telefunkengesellschaft zunächst sechs (?) Stationen aus

Restbeständen der deutschen Reichswehr auf Protzfahrzeugen beschafft.

Mit der stürmisch verlaufenden technischen Entwicklung wurde das Material

in mehreren Schritten modernisiert und 1925 zu den nachgerüsteten sechs Stationen "Fahrbar Leicht"

weitere zehn Stationen erworben, alle 16 auf den neuen Stand gebrachten Funkstationen

erhielten die neue Bezeichnung "Fahrbar Leicht 25" (F.L.25).

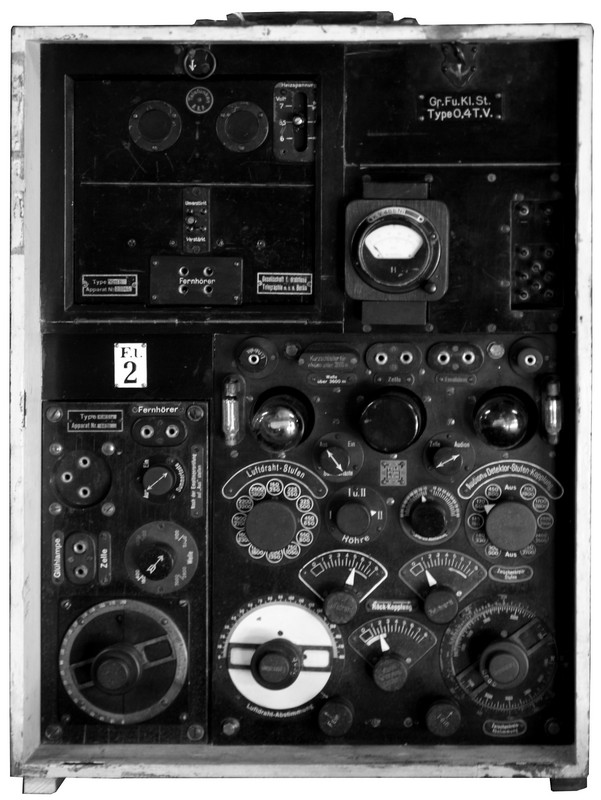

Die von der Deutschen Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, Berlin, entwickelte

Grosse Tonfunken - Kleinstation Gr.Fu.Kl.St.18 wurde 1919 in sechs Exemplaren beschafft.

Die Station war auf zwei Protzfahrzeugen, einachsigen Anhängern für Pferde-

oder Motorzug aufgebaut, eine Protze trug die Apparate, die zweite das

Antennenmaterial mit einem Teleskopmast.

Als Sender kam in der ersten Konfiguration von 1919 ein

Telefunken Löschfunkensender 0,4 TV für tönende

Telegraphie (B2) zum Einsatz. Dieser konnte im Bereich 170 - 1850 kHz abgestimmt

werden, die Antennenleistung lag bei 400 W, die Primärleistung bei 1000 W.

Als Empfänger wurde zunächst ein Primär- / Sekundär - Audionempfänger E213a

eingesetzt, der den Bereich von 86 kHz - 2000 kHz abdeckt und mit zwei Trioden

RE 11 bestückt ist.

Der Löschfunkensender 0,4 TV stellt den letzten Entwicklungsschritt von

Funkentelegraphiesendern dar, zum Zeitpunkt der Einführung bei den Schweizer

Übermittlungstruppen war das Gerät von den zwischenzeitlich eingeführten

Röhrensendern eigentlich bereits als überholt zu betrachten.

Der 40 kg schwere Löschfunkensender ist ein ein Sperrholzgehäuse eingebaut, die einzelnen

Bereiche sind durch Sperrholzfächer getrennt, Abschirmmassnahmen fehlen aber.

Technisch bestand der Sender aus einem Wechselstromkreis, dem unter Hochspannung

stehenden Schwingkreis ("Stosskreis") mit der Löschfunkenstrecke und der Auskopplung

der Hochfrequenz als Sendeenergie.

Im Wechselstromkreis wird in einem motorgetriebenen Mittelfrequenzgenerator

eine Wechselspannung von ca. 500 Hz, 300 V generiert, eine Gleichstrommaschine

erlaubt über einen Regelwiderstand die Beeinflussung der Erregerspule des

Wechselstromgenerators, der Erregerstrom im Primärkreis wird von einem Instrument

angezeigt. Die Tastung des Senders erfolgt durch die unter Spannung stehende

Morsetaste (die unten im Sender ausgeklappt werden kann) direkt im Primärkreis.

Im Hochspannungstransformator wird die Primärspannung auf die Hochspannung von

ca. 6 kV hochtransformiert, diese wird zum Betrieb der Funkenstrecke benötigt.

Die Löschfunkenstrecke ist im Sichtfenster im der linken Gerätemitte zugänglich,

sie besteht aus sechs Teilfunkenstrecken aus Kupferscheiben, welche durch isolierende

Glimmerscheiben in einem Abstand von 0,2 mm gehalten werden. Zum Betrieb einer Teil-Löschfunkenstrecke

ist eine Hochspannung von ca. 1 kV benötigt, durch Kurzschliessen von Abgriffen konnte

die Anzahl aktiver Teilfunkenstrecken reduziert werden, nach entsprechender

Reduktion der Sekundärspannung war eine Leistungsregulierung des Löschfunkensenders möglich.

Die von der Sekundärspannung betriebene Löschfunkenstrecke gehört zum Schwingkreis,

der als "Stosskreis" bezeichnet wird. Mit dem Stosskreis-Kondensdator und der

regulierbaren Stosskreis-Induktivität wird die Sendefrequenz definiert, die

Frequenzeinstellung konnte nur über Eichtabellen erfolgen, die Station verfügte

nicht über eine direkt ablesbare Frequenzskala.

Vom Fusspunkt der Stosskreis-Induktivität wurde die Sendeenergie ausgekoppelt und

mittels einer Antennenspule mit schaltbaren Abgriffen ("Antennenverlängerung") und

einem Antennenvariometer an die Antenne angepasst. Zur optimalen Antennenanpassung

wurde auf maximalen Antennenstrom am "Luftdrahtampèremeter" abgestimmt.

Als Empfänger kam der Telefunken Primär- Sekundärempfänger E213a zum Einsatz, im

Empfängerkasten waren zusätzlich der Niederfrequenzverstärker EV 211b und der Wellenmesser

KW 61e untergebracht.

Der Ein- / Zweikreis - Röhrenaudionempfänger verfügte über einen Detektor zum

Notempfang bei Röhrendefekt oder Ausfall der Batteriespeisung, da die Ausgangsleistung

der verwendeten Trioden zu gering war, musste ein zweistufiger Niederfrequenzverstärker

EV 211b nachgeschaltet werden, um ausreichende Ausgangsleistung für Kopfhörerempfang

zu erreichen. Sichtfenster im Holzkästchen des Niederfrequenzverstärkers erlaubten

die Kontrolle der funktionierenden Röhrenheizung.

Der Wellenmesser KW 61e erlaubte die Kontrolle von Sendefrequenz (eine Glühlampe

zeigte Resonanz mit dem Sender-Stosskreis an) und Empfangsfrequenz (ein Oszillatorsignal

des Wellenmessers wurde dem Empfänger zugeführt). Das von Sender ausgekoppelte

Antennensignal (und die Sende- / Empfangsumschaltung) erreichte den Empfängerkasten

durch ein Multipol-Flachbandkabel.

Als Antennenmaterial war eine sechsdrähtige Schirmantenne vom 15 m Teleskopmast

(mit sechs "hoch" abgehenden Gegengewichtsdrähten) auf dem Hinterwagen

oder eine zwischen zwei 12 m hohen Steckmasten ausgespannte 60 m T- oder L- Zweidrahtantenne

mit über dem Boden ausgespannten Gegengewichtsdrähten vorgesehen.

(Werksabbildung K+W aus Publikation von R. Ritter)

Die Stromversorgung erfolgte mittels Benzinaggregat Siemens MG 1949. Der

Benzinmotor treibt einen Wechselstromgenerator zur Erzeugung der Primärkreisspannung

von 300 V, 500 Hz, an. Ein gleichzeitig betriebener Gleichstromgenerator steuert

die Erregerwicklung der Wechselstrommaschine, mit einem Regelwiderstand ("Tonschieber")

kann der Erregerstrom und damit die Generatorspannung eingestellt werden.

Die maximale Primärkreisleistung von 1 kW ergab nach dem Hochspannungstransformator

eine maximale Antennenleistung von 400 W.

(Abbildung aus Publikation von R. Ritter)

Mit der Beschaffung und schrittweisen Umrüstung der "Fahrbar Leichten Funkstation"

auf den Röhren - Zwischenkreissender ARS 87 wurden die Sender 0,4 T.V. um 1926 abgelöst

und es kam 1926 das Ende der Löschfunkenära bei den Übermittlungstruppen der Schweizer

Armee.